Voilà tout juste un mois, l’écrivaine française Annie Ernaux recevait le Nobel de littérature – première écrivaine française, d’ailleurs, à recevoir ce prestigieux prix littéraire.

D’abord, ce fut la honte, la mienne évidemment : « Mais qui est Annie Ernaux? Jamais entendu parler de cette écrivaine française ! » (Alors que je pourrais longuement vous parler des œuvres de ces « grands hommes littéraires » – Albert Camus, Romain Gary, George Orwell, et bien d’autres encore – dont on a cessé de vanter la plume et les mérites.)

Ensuite, il fallait vite courir à la bibliothèque pour dénicher un de ses nombreux bouquins et ainsi éradiquer progressivement cette fâcheuse inculture des femmes qui écrivent. Car l’auteure française a publié plusieurs ouvrages, plus d’une vingtaine de romans et récits autobiographiques, remporté des prix, il fallait donc tout de suite mettre la main sur un titre.

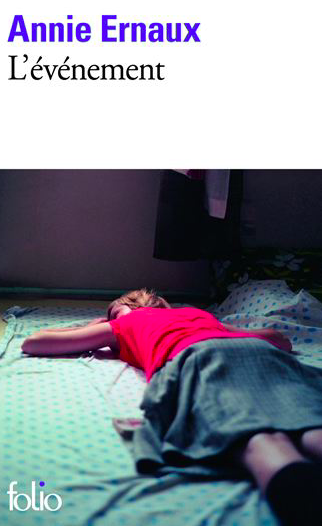

L’événement

Écrit en 1999 et publié en 2000, L’événement est franchement bouleversant. L’auteure y fait le récit de l’avortement qu’elle a dû subir dans les années 60 (1963-1964) – un cauchemar qui dure de longs mois.

Dès le début du livre, Annie Ernaux justifie l’acte d’écrire sur cet événement et s’excuse presque de parler d’un sujet aussi ancien, dépassé, alors que les lois ont changé. Comme si tout cela était maintenant derrière nous, un faux-pas dans l’Histoire de l’humanité, une (autre) erreur de parcours subie par les femmes que l’on a depuis corrigée.

En réalité, n’y a-t-il pas un sujet plus d’actualité de ce côté-ci de l’Atlantique, en 2022, près de 60 ans après son événement personnel, alors que plusieurs états des États-Unis restreignent l’accès à l’avortement ? C’est tout de même incroyable, effarant… On recule, sacrament.

Mais à la fin des années 90, le contexte sociopolitique était bien différent de celui des années 60 et l’écrivaine française, elle, tenait à écrire son histoire, à l’inscrire définitivement dans l’Histoire. De cette manière, pensait-elle, les femmes des générations futures sauront les épreuves et les difficultés qu’un bon nombre de femmes ont dû surmonter et péniblement traverser.

Comme plusieurs de ses ouvrages (Le jeune homme, Une femme, La place, etc.), le récit est court, concis, servant également de témoignage, à l’instar d’une écrivaine-sociologue qui s’applique à documenter la réalité telle qu’elle a déjà existé. (Lire Le principe de la réalité, Le Devoir, 7 oct. 2022)

On sort de cette lecture complètement troublée, tant par cette écriture profondément humaine, intime, honnête et superbement réaliste, que par cette histoire d’avortement très risqué, un poids lourd que doivent sans cesse porter les femmes au péril de leur vie et de leur santé, et qui est encore aujourd'hui, malheureusement, au cœur même de l’actualité, de notre terrible réalité.

***

« Et, comme d’habitude, il était impossible de déterminer si l’avortement était interdit parce que c’était mal, ou si c’était mal parce que c’était interdit. On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. »

- Annie Ernaux, L’événement (Gallimard, 2000)

***

(Image : capture d'écran - la fille à terre en dit long sur la situation...)

Aussi : La bataille pour l'avortement (La Presse, 6 nov. 2022)